En este texto me propongo explorar la dimensión normativa de la música en diversos contextos que se sirven de ella para organizar, canalizar y normar a un cuerpo social para un fin determinado. En particular exploraré el fenómeno de escuchar música en colectivo. Ello con la finalidad de trazar un puente entre el derecho y la música, dos campos que prima facie parecen no coincidir, pero que desde el punto de vista de la normatividad del lenguaje -en este caso el musical- tienen una posible afinidad. Una advertencia previa: este texto no pretende servirse de precisiones técnicas mayúsculas, sino ser una exploración en abstracto de ciertas intuiciones, por lo que está abierto a críticas y mejoras.

Lo que yo llamo la “normatividad de la música” busca informarnos sobre en qué sentido la música nos da razones para actuar y norma nuestras acciones en un contexto social dado. Por ejemplo, en un partido de futbol el canto de las “porras” genera un sentido de unidad entre los aficionados de un equipo y sirve como mecanismo de regulación de la masa orientada hacia un mismo fin: apoyar a su equipo (o atacar al otro). El canto de un himno nacional en una ceremonia de Estado homogeniza a los presentes a adoptar una actitud solemne y de respeto. En una manifestación las canciones de protesta expresan consignas compartidas por los manifestantes y los lleva a actuar de forma coordinada. En algunos ritos religiosos el canto es una parte fundamental que se usa para marcar pautas dentro del mismo. En este sentido, la música ejerce poder sobre el cuerpo social al mismo tiempo que éste se apropia de ella, pues es la misma masa la que hace la música. No hay porra sin aficionados que la cante, y una afición no es lo mismo sin porra.

Si bien a esto no le podríamos llamar estrictamente “normatividad”, dado que la música en dichos contextos no necesariamente prescribe conductas, sí tienen la capacidad de coordinar a un grupo de personas que de otra forma estaría desordenado, por lo que es relevante subrayar el carácter social de este fenómeno. En su libro Règles de la méthode sociologique, Durkheim define a “lo social” por su exterioridad con respecto a la mente individual y por su acción coercitiva sobre las mentes individuales. En estos términos, la música en tanto que fenómeno social puede tener una “acción coercitiva” sobre los individuos.

No obstante, es probable que donde surgen estos fenómenos los grupos de personas ya tenían la convicción de converger para un fin previamente determinado, ya sea que las circunstancias lo dictaran implícitamente (un partido de futbol), se haya fijado explícitamente (convocatoria para marchar el 8M), o ambos. Es relevante subrayarlo porque, la música, entonces, serviría como medio para canalizar un mensaje que su vez refuerza las normas implícitas de una congregación, pero no aquello que “norma” la conducta en sí.

A pesar de lo anterior, puede que exista un caso donde el elemento que regula la conducta de un grupo es la música en sí: los conciertos. Generalmente, el motivo por el cual la gente atiende a un concierto es para experimentar la música en vivo y en grupo, en oposición a como lo hacemos la mayor parte del tiempo ahora: solos y mediante plataformas de streaming. Es decir, es una actividad social y como tal la rigen ciertas normas. Pero más allá de las normas sociales que rigen cualquier congregación de personas, en los conciertos se vive la un fenómeno adicional: cuando un grupo (generalmente grande) de personas se reúne para escuchar música en vivo, éstas suelen adoptar la forma de masa, es decir, el individuo se enajena (con ayuda de ciertas sustancias quizás), se difuminan las líneas entre el yo y el otro, e impera una conducta homogénea.

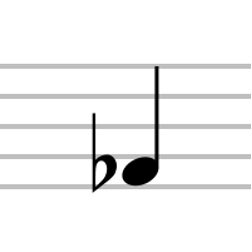

Esta suele ser una experiencia extática y eufórica donde el cerebro libera mucha dopamina, pero no solo el de una persona, sino (probablemente) el de todos los presentes, por lo que el éxtasis se vuelve colectivo y así las personas se olvidan de su existencia individual por un momento. En estos casos la música es el medio y el fin: la experiencia colectiva de escuchar música pone a las personas en sintonía unas con otras precisamente en virtud de que están escuchando -o sintiendo- esa música. Aquí quizás se puede encontrar en su mayor expresión la “normatividad de la música”, pues es precisamente la música la que dicta la conducta de las personas en esos breves momentos. Si la canción es triste, todos se mueven más lento o incluso lloran, pero si es un ska¸ se forman en círculos y se empujan entre sí dentro de ellos sin ningún tipo de comunicación ni coordinación adicional. A la par ocurre otro fenómeno: se “endiosa” al artista. El público “venera” a las personas arriba del escenario y busca proyectar cualidades sobrehumanas en ellas. Los mismos artistas testifican que tocar conciertos en vivo se siente como una especie de adoración.

Por otro lado, los conciertos pueden tener una carga política también, y representar en sí una forma de protesta o manifestación de identidad colectiva, lo cual le añade otro nivel de “normatividad”. Un ejemplo clásico es lo que sucedió en Woodstock de 1969, que pasó a la historia como el epítome del movimiento hippie en medio de un Estados Unidos dividido por la guerra de Vietnam y el rechazo de un modelo económico basado en la industria militar. Los conciertos que se dieron en los cuatros días que duró el festival estuvieron cargados de significado político: amor, paz, drogas y disidencia de la mano de grandes artistas de la época como Jimmy Hendrick y Janis Joplin – debidamente glorificados como sería de esperarse. En este festival -como en otros– las personas acudieron a la música en vivo como forma de expresión de sus ideales e identidad, lo cual refuerza la noción de que la música tiene la capacidad de normar la conducta de las personas en ciertos contextos, en virtud del significado que esas mismas personas le atribuyen y en la medida en que la hacen suya.

En suma, la música como experiencia colectiva tiene una dimensión normativa que surge del ser una actividad social donde los individuos se enajenan y adoptan el comportamiento de masa que, a su vez, responde a la música que escucha. Adicionalmente, dicha música puede contener un mensaje político, ser una forma de protesta o representar un movimiento de disidencia. La “acción coercitiva” de la masa por la música es extática quizás por el hecho mismo de ser una experiencia comunal, pues al persona se siente parte de un todo que se mueve al unísono de la misma canción.

Aún cabe la duda de si la música es en sí lo que norma la conducta o si son las circunstancias-tanto implícitas como explícitas- las que dictan las normas, y la música solo un medio más para reforzarlas o comunicarlas. Entonces cabe preguntarse: ¿por qué la música y no cualquier otro medio? Aquí podríamos averiguar si la música de hecho tiene la capacidad de regular a las personas. ¿Será por su capacidad socializadora, la facilidad con la que transmite un mensaje, o una cualidad intangible que no logro poner en palabras? Posiblemente lo último…